Weltweit steigt der Energiebedarf für Rechenzentren. Dazu kommt die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, die ebenfalls gigantische Mengen Energie verbraucht. Bis 2030 wird voraussichtlich allein für KI weltweit mehr Strom zusätzlich benötigt, als aktuell ganz Deutschland braucht.

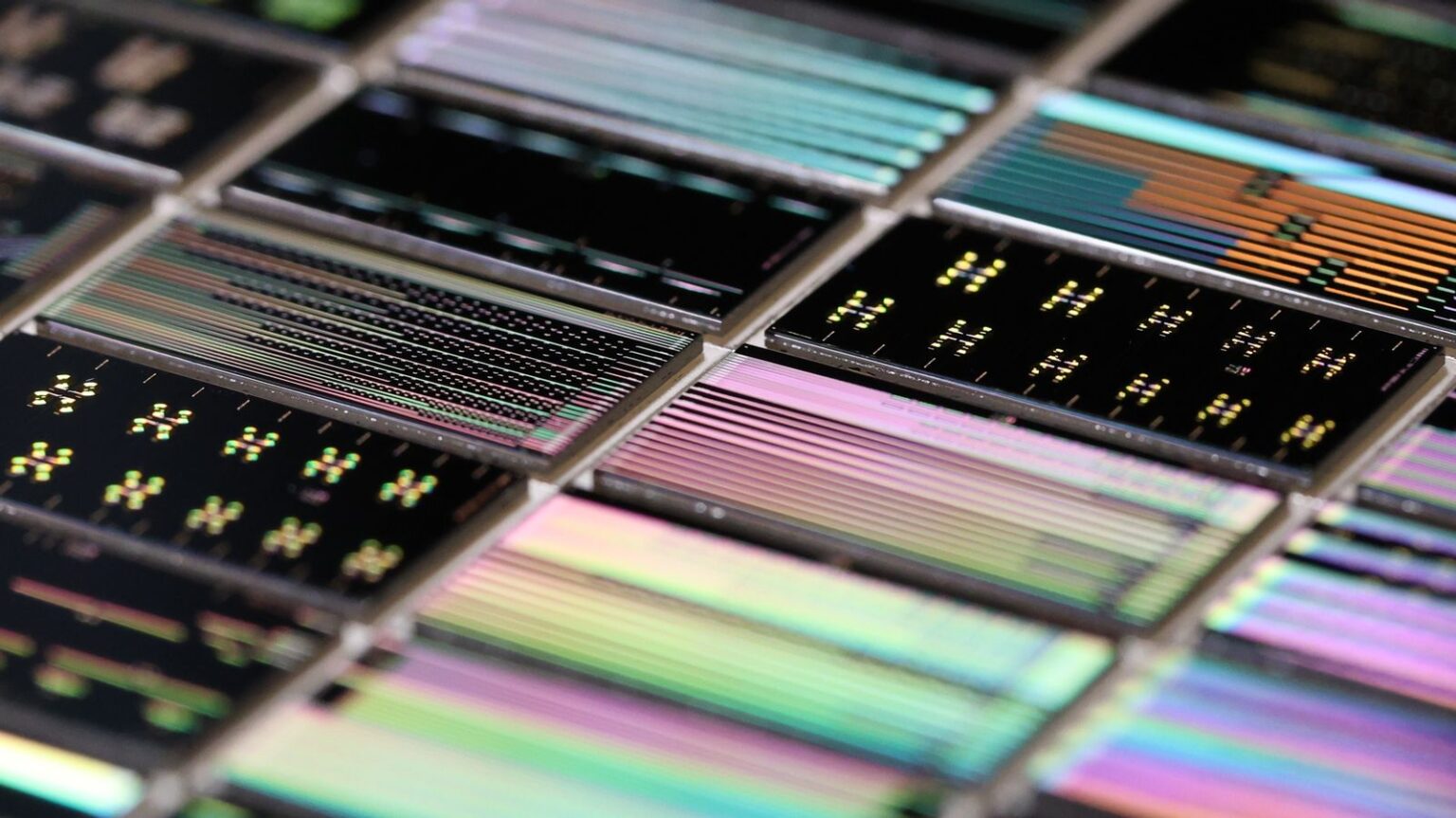

Große Hoffnungen setzen Wissenschaftler deshalb auf einen neuen, vom deutschen Startup-Unternehmen „Q.ANT“ entwickelten sogenannten Photonenchip: ein Prozessor, der mit Licht statt mit Strom arbeitet und deutlich weniger Energie verbraucht als herkömmliche Chips. Die Entwickler erhoffen sich besonders bei Anwendungen in Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz einen dreißigfach reduzierten Stromverbrauch bei fünfzigfacher Rechenleistung im Vergleich zu Standardrechnern.

Photonenchip erstmals im Rechenzentrum Garching getestet

Im Leibniz-Rechenzentrum in Garching bei München sollen Rechner mit Photonenchips nun erstmals in ein großes Computernetzwerk integriert werden. „Wir wollen schauen, wie so eine Technologie außerhalb des Labors, der Entwicklungszentren, genutzt werden kann“, sagt Dieter Kranzlmüller, Leiter des Rechenzentrums. „Da ist ein Rechenzentrum eine gute Umgebung, da wir viele verschiedene Systeme haben und das unseren ‚Zoo‘ an Systemen erweitert.“

Der „Zoo“, also das Rechenzentrum, ist ein großer, fensterloser Raum. Hier laufen nicht nur konventionelle Hochleistungsrechner, sondern auch ein Quantencomputer. Dazu kommt nun der neu entwickelte Optische Computer mit den Photonenchips.

Photonenchips verbrauchen weniger Energie

Die Vorteile der Photonen-Technologie sind schon länger bekannt: Photonen liefern eine zehnmal schnellere Datenübertragung als Elektronen in den herkömmlichen Computerchips. Photonen bestehen vereinfacht gesagt aus Licht, und weil Licht unterschiedliche Wellenlängen hat – sprich Farben – können im Photonenchip mehrere Prozesse parallel laufen. Das spart enorm viel Energie und vervielfacht gleichzeitig die Leistung.

Außerdem erhitzt sich der Photonenchip kaum. Auch das ist ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Chips. Der enorme Kühlwasserverbrauch von Großrechenzentren könnte in Zukunft mit dem Einsatz von Photonenchips verringert werden.

Dass Photonenchips bisher trotz der vielen Vorteile kaum in der Anwendung zu finden sind, hat vor allem einen Grund: Sie gelten als fehleranfällig und als ungenau. Möglicherweise lag das am Material, das in den Chips verarbeitet war: Silizium. Das deutsche Startup Q.ANT geht daher andere Wege, sagt Gründer Michael Förtsch: „Wir haben entgegen dem internationalen Wettbewerb auf unser eigenes Chipmaterial gesetzt, immer mit der Überzeugung, dass es nicht Silizium sein wird, was die Photonik nach oben bringt.“

Photonische Chips wichtig für KI-Entwicklung

Das Startup Q.ANT setzt auf ein spezielles Materialsystem, Dünnschicht-Lithiumniobat, „was fundamentale Vorteile über die Kontrolle des Lichts hat“, sagt Förtsch. Andere Wettbewerber seien immer an einem Materialproblem gescheitert. „Unser Material erlaubt uns, die für den Rechenprozess notwendige Genauigkeit zu zeigen.“

Michael Förtsch und sein Team können nun im Leibniz-Rechenzentrum testen, ob ihr System tatsächlich die extrem hohen Erwartungen besonders im Bereich der KI erfüllt. Für Dieter Kranzmüller, Leiter des Rechenzentrums, kommt dieser Schritt genau zur rechten Zeit. „Wir haben jetzt diese Technologie als sehr wertvoll für alle Anstrengungen in der künstlichen Intelligenz erkannt“, sagt Kranzmüller. „Das passt sehr gut zu dem Bedarf, den wir momentan für die Künstliche Intelligenz sehen und das gibt uns hoffentlich die Rechenleistung, die wir hier erwarten, bei möglichst geringem Energiebedarf.“

So viele Vorteile die Photonenchips auch haben, die damit arbeitenden Licht-Computer sind anderen Rechnern nicht in allen Bereichen überlegen. Im Leibniz-Rechenzentrum soll getestet werden, wie die Licht-Computer mit herkömmlichen Rechnern und mit Quanten-Computern zusammenarbeiten können und für welche Anwendung welches System am besten geeignet ist. Diese Tests sind tatsächlich ein wichtiger Schritt für den Forschungsstandort Deutschland. Denn bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz beispielsweise gibt es hier in vielen Bereichen noch einigen Nachholbedarf.