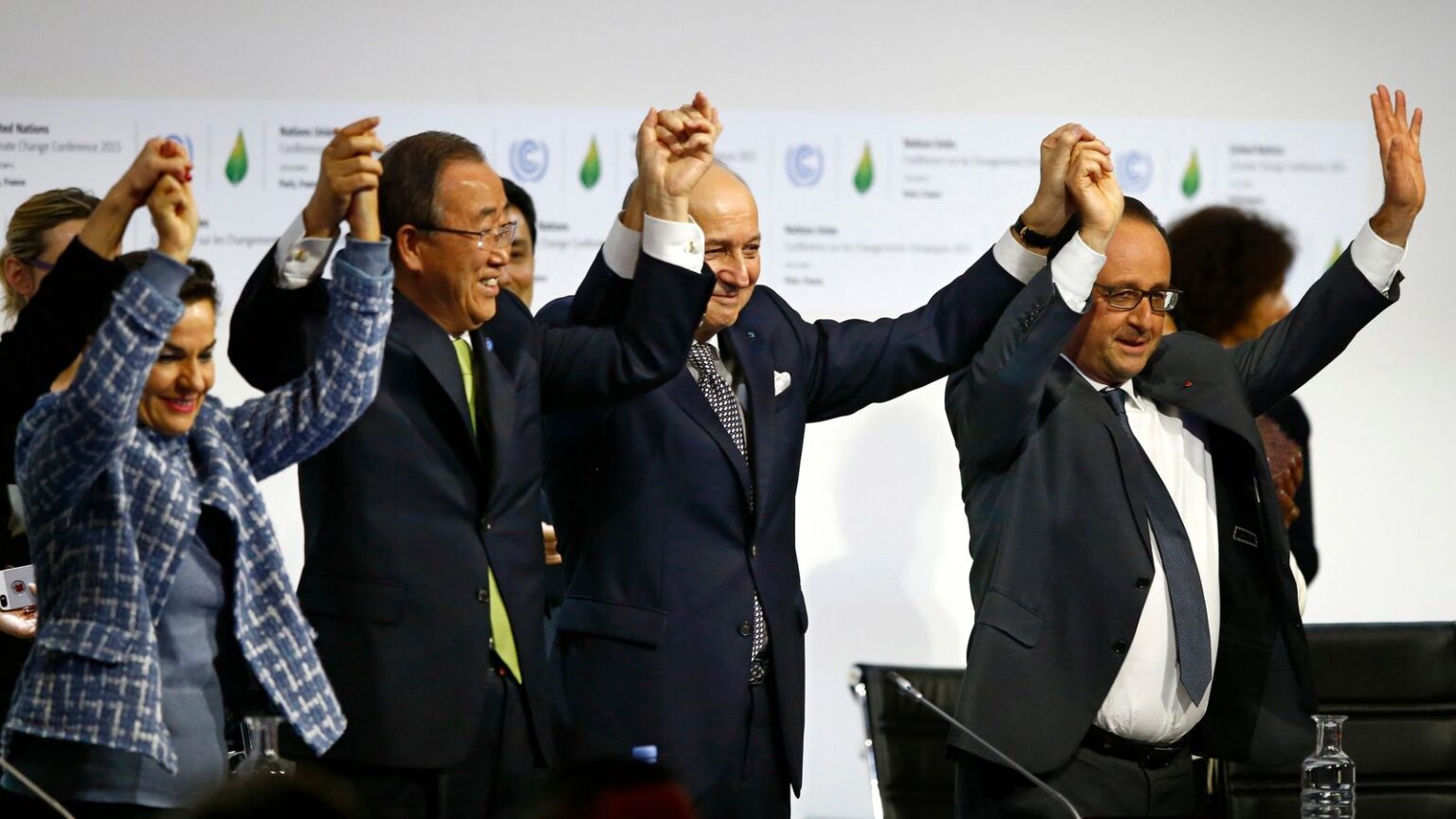

Jubel, Freudentränen, große Einigkeit: Am 12. Dezember 2015 stimmen fast alle Staaten erstmals zu, die Erderwärmung bis Ende des Jahrhunderts zu begrenzen – auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, und wenn möglich unter 1,5 Grad.

1,5 Grad in Solidarität mit gefährdeten Inselstaaten

Barbara Hendricks verhandelte damals als SPD-Umweltministerin für Deutschland und erinnert sich, wie insbesondere gefährdete Inselstaaten auf ein ambitioniertes Abkommen drängten: „Diese Staaten konnten vorrechnen, dass, wenn es tatsächlich zwei Grad Erderwärmung gäbe, sie längst vom Meer überflutet wären.“

Umsetzung in Deutschland

Das Pariser Klimaabkommen verpflichtet also dazu, die Erderwärmung zu bremsen – wie genau das passieren soll, wurde aber nicht festgelegt. Die Staaten sollen alle fünf Jahre durch „nationale Klimaschutzbeiträge“ ihre Ziele selbst festlegen.

2019 bringt die Bundesregierung unter Angela Merkel das „Klimaschutzgesetz“ auf den Weg; als Beitrag zu den Pariser Zielen. Doch Klimaschützer kritisieren es als unzureichend. Junge Menschen, unterstützt von Greenpeace und Germanwatch, reichen eine Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz ein – mit Erfolg.

„Ja, man kann das Paris-Abkommen einklagen“

2021 urteilt das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dass die Regierung zu viele Lasten auf künftige Generationen verschoben hat. Die Hamburger Anwältin Roda Verheyen hat die Kläger vertreten: „Wenn man es ernst nimmt, dass der Gesetzgeber nach der Verfassung die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen hat, dann heißt das: Ja, man kann das Paris-Abkommen einklagen.“

Geopolitische Veränderungen seit 2015

Paris gilt als Beweis, dass Zusammenarbeit trotz vieler unterschiedlicher nationalstaatlicher Interessen gelingen kann. In der Weltpolitik hat sich seit 2015 aber viel verändert – etwa in den USA. 2015 feierte Barack Obama noch, das Klimaabkommen mit vorangetrieben zu haben. Sein Nachfolger Donald Trump trat jeweils zu Beginn seiner beiden Amtszeiten aus dem Paris-Abkommen aus und setzt auf fossile und damit klimaschädliche Energieträger.

CDU-Klimapolitiker: Klimaschutz muss attraktiv sein

Thomas Gebhart ist Obmann der Unionsfraktion im Bundestagsausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Im Interview mit dem BR24-Podcast „Die Entscheidung“ betont der CDU-Politiker aus Rheinland-Pfalz die Grenzen, auf die die UN-Klimakonferenzen stoßen: Angesichts eines „schwerfälligen“ und „zähen“ Prozesses brauche es einen „Gamechanger“, um den Weg zur Klimaneutralität, zu beschleunigen.

Der Gamechanger? „Technologien, die Klimaschutz attraktiv machen“. Gebhart verweist beispielsweise auf erneuerbare Energien, die heute deutlich günstiger sind als noch vor ein paar Jahrzehnten. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wurde bisher auch staatlich subventioniert – Wirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) will hier allerdings umbauen und in Zukunft weniger Bundesmittel aufwenden.

Verantwortung großer Konzerne

Die Anwältin Verheyen, die sich auf Klimaklagen spezialisiert hat, vertritt auch einen Biolandwirt, der gegen VW klagt. Diese Klage, die mit hohen Emissionen des Autobauers argumentiert, wurde in erster Instanz abgewiesen. VW schreibt auf Anfrage, kein Verständnis für die Klage zu haben. Nur der Gesetzgeber sei „befugt und in der Lage, alle betroffenen Interessen und die umweltpolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte abzuwägen und die notwendigen Entscheidungen zu treffen“.

Roda Verheyen sieht Gerichte weiterhin als entscheidend dafür, den Gesetzgeber zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Der Vorteil sei dabei, dass Verfahren nicht davon abhingen, ob Klimaschutz gerade ein populäres Thema sei: „Ein Gericht entscheidet immer nur den Fall, den es vorgelegt bekommt“, so die Anwältin. „Das Gericht bekommt nicht die ganzen Weltprobleme vorgelegt.“

Ziele noch zu schaffen?

Die Verhandlungen bei der nächsten Klimakonferenz im brasilianischen Belém dürften nicht leichter werden. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft und die Deutsche Meteorologische Gesellschaft warnen in einem Statement, dass die 1,5-Grad-Grenze bereits überschritten sein könnte und dass bis zu 3-Grad Erwärmung bis 2050 drohen, was aber durch ein „Umsteuern“ verhindert werden könnte. Es gibt keinen wissenschaftlichen Konsens, ob die 1,5-Grad-Grenze schon gerissen ist. Allerdings zweifeln Experten und Expertinnen daran, ob das Ziel noch einzuhalten ist.

In den neuen Folgen von „Die Entscheidung“ hören Sie noch mehr Geschichten zu „10 Jahre Pariser Klimaabkommen“. Da erfahren Sie auch, warum der genannte Biolandwirt den Klageweg geht – und wie die Autoindustrie ihre Verantwortung sieht.