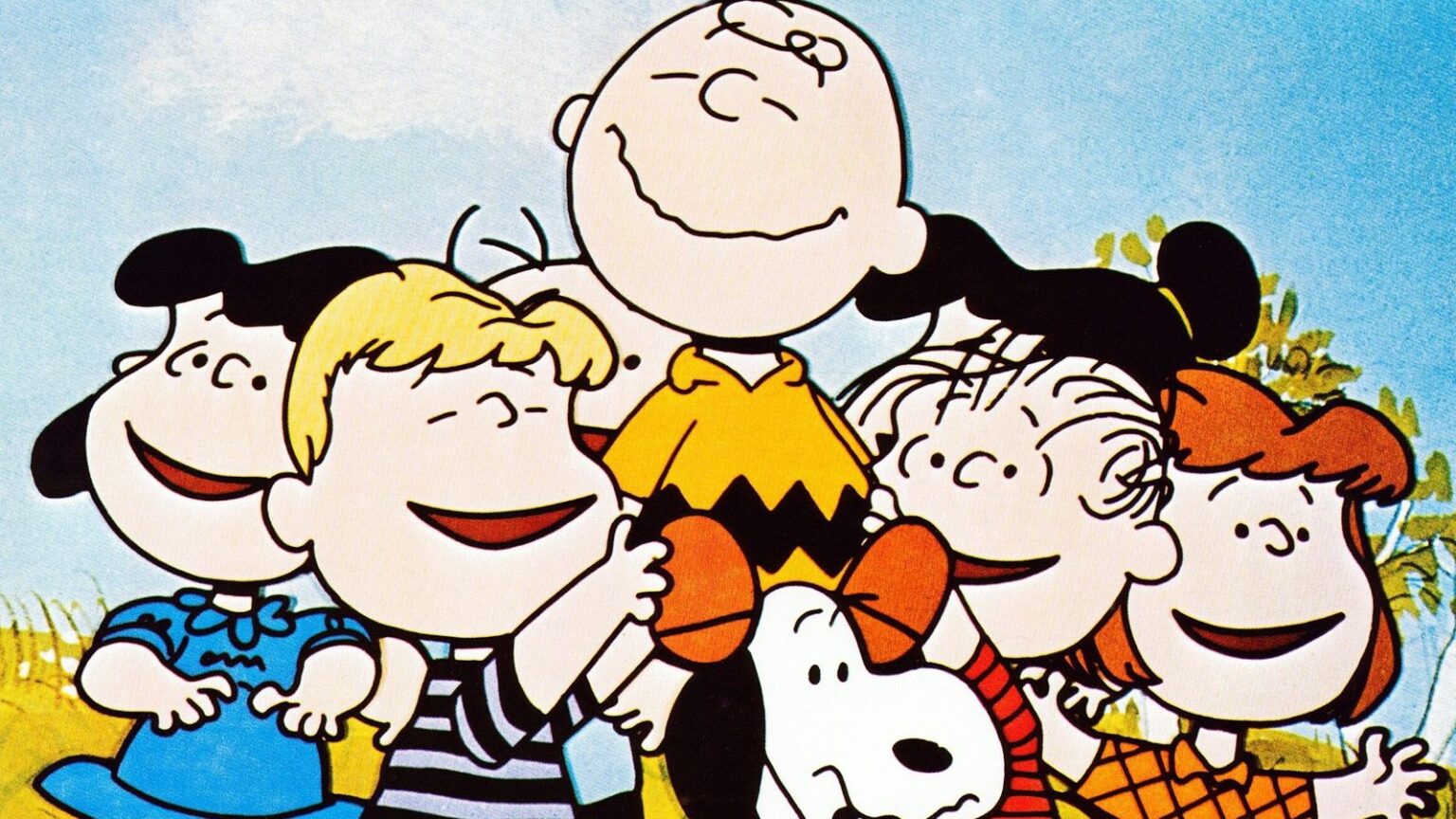

Es ist ein Beginn, der bei vielen die schlimmsten Erinnerungen an die Schulzeit wachruft: Zwei Kinder unterhalten sich. „Schau, da kommt der gute alte Charlie Brown.“ Und dann, völlig unvermittelt: „Ich hasse ihn.“ Mit dieser Szene startete am 2. Oktober 1950 die Comicserie Peanuts. Und doch entwickelte sich daraus einer der erfolgreichsten Strips der Comicgeschichte.

Eine harte kleine Welt

Im Mittelpunkt: Kinder in einer amerikanischen Vorstadt – eine kleine Welt, die alles andere als idyllisch ist. Charlie Brown spricht offen über seine Depressionen. Linus van Pelt wird zum Nervenbündel, sobald seine Schwester Lucy ihn erziehen und ihm die Schmusedecke wegnehmen will. Und nie war eine Gruppe von Mitspielern grausamer, als wenn Charlie beim Baseball wieder einmal daneben schlägt. Oft liegt der kleine Charlie anschließend halbe Nächte wach – ein Bild, das sich durch die Serie zieht.

Der Comic-Experte Jens Balzer hebt hervor: „Die Kinder gehen auf eine unglaublich depressiv stimmende Weise brutal miteinander um. Natürlich spielt die Restaurationsphase in den USA Anfang der 1950er-Jahre eine erhebliche Rolle, also der Aufstieg des Wettbewerbskapitalismus und die Vereinzelung der Individuen. Das wird eigentlich nirgendwo so gut ästhetisch wiedergegeben wie in den frühen ‚Peanuts‘.“

Humor mit Abgrund

Zwar gibt es viele lustige, erfolgreiche Comic-Strips, und auch die Peanuts sind oft grotesk komisch, doch ihr Alleinstellungsmerkmal ist der offene Umgang mit seelischen Problemen – und die betreffen jede Figur. Selbst Lucy, diese rücksichtslos griesgrämige Nervensäge, ist hoffnungslos in Schroeder verliebt, der sie nicht einmal ignoriert.

Darin liegt wohl das Geheimnis der Serie: Niemand kommt ohne seelische Narben durch die Kindheit, und niemand ist schlichtweg böse. Jede Figur bietet eine Projektionsfläche, man kann mitfühlen, sich wiederfinden.

Und dann dieser zweite Schlüssel zum Erfolg: die Überzeichnung, das Absurde. Wer kennt es nicht? Uns widerfährt etwas Schlimmes – und irgendjemand gibt uns die Schuld. Genau das macht Lucy, als Snoopys Hundehütte abbrennt. Sie schimpft über seinen Lebenswandel. So grotesk, so übertrieben, dass man lachen muss – auch wenn Snoopy leidet.

Darüber lachen, was uns nachts wach liegen lässt

Charles M. Schulz starb im Jahr 2000, in Interviews betonte er immer wieder, seine eigene Kindheit sei glücklich gewesen, das Dunkle im Menschen habe er erst später kennengelernt. Comic-Spezialist Balzer erinnert daran, dass Schulz bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau dabei gewesen sei, die Militärzeit habe auch später sein ganzes Leben bestimmt. Der Topos der Einsamkeit sei für Schulz immer prägend gewesen.

Das galt selbst in den Jahren, als die Peanuts längst Weltruhm erlangt hatten und das Merchandising Schulz zu einem der bestverdienenden Künstler im Unterhaltungsbereich machte. Seine stärksten Strips, so Schulz, habe er nach der schmerzhaften Trennung von seiner ersten Frau geschaffen.

Und so gelang ihm etwas Besonderes: Er ließ uns über das lachen, was uns nachts wach hält. Eine Form der mentalen Unterstützung – so tröstlich und unverzichtbar wie Linus’ Schmusedecke.