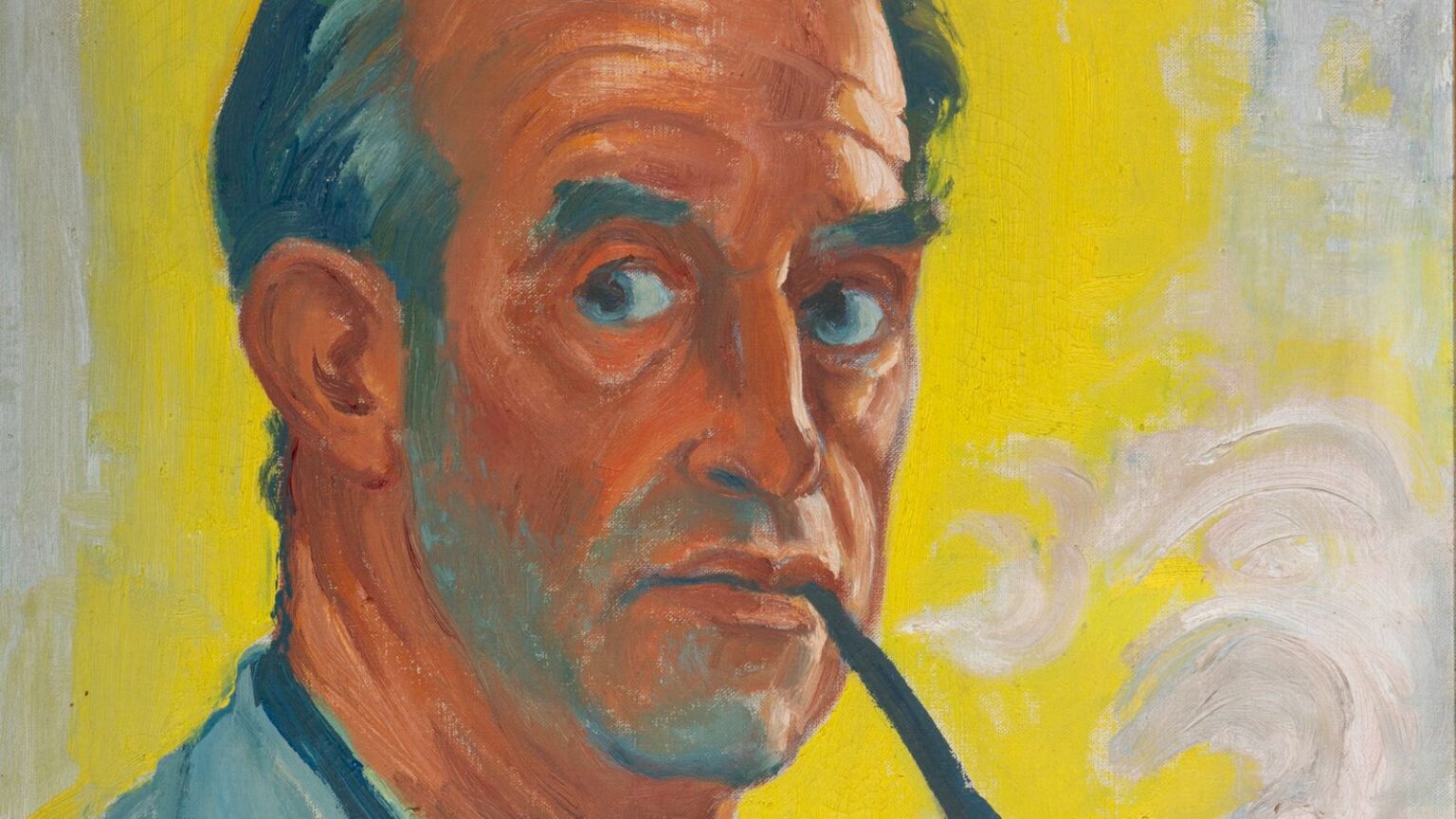

Ein paar alte Fischkutter liegen still im Hafen, ihre Segel sind eingeholt, ihre Bäuche spiegeln sich im Wasser. Über ihnen hängen dichte, blaue Wolken, durch die sich das Kreisrund einer strahlend gelben Sonne schiebt. Eine magische Lichtstimmung. Ist es ein Sonnenauf- oder Untergang, den Max Pechstein hier malt?

„Im Hintergrund geht die Sonne auf und oben sind so dunkle Wolken, dahinter strömt das Sonnenlicht hervor. Und das Originalbild ist von 1933. Da muss man sich überlegen, was war 1933, wie hat es ihn getroffen? Und er hat schon damals gesagt, in einem Brief an seinen besten Freund: Das kann jetzt nur noch im Grauen enden, also bezogen auf die Nazizeit. Aber trotzdem malt er so ein optimistisches Bild!“ sagt Julia Pechstein, die Enkelin des Malers.

Max Pechsteins farbintensive Werke sprühen vor Vitalität, sie trotzen einer Zeit des Umbruchs, der Kriege und Krisen. Im Buchheim Museum am Starnberger See sind fünf Schaffensjahrzehnte zu sehen, vom Frühwerk bis zum Spätwerk, so die Sammlungsleiterin Rajka Knipper: „Und das dann noch kombiniert mit Werken aus unserer Sammlung, mit Werken der Brücke-Kollegen, mit Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Otto Müller und Karl Schmidt-Rottluff.“

Subjektivität statt Realität

Die Künstlergruppe Brücke gründete sich 1905 in Dresden, Max Pechstein schloss sich ein paar Jahre später an. Gemeinsam entwickelten die Künstler einen neuen Stil. Für sie zählte nicht mehr das wirklichkeitsgetreue Abbild, sondern der durch Subjektivität nachempfundene Ausdruck eines Objekts, das die Brücke-Künstler meist abstrahiert darstellten. Damit prägten sie die Kunst der Moderne um 1900 maßgeblich mit: „Und dann gab es in Dresden eine große Van-Gogh-Ausstellung, das hat die Künstler außer Rand und Band geraten lassen. Also man muss sich vorstellen, diese Farbstürme, die waren so prägend und so intensiv, dass sie gesagt haben: Wow, das wollen wir auch so machen“, sagt Knipper.

Pechstein erträumte sich mit den „Brücke“-Kollegen „ein Arkadien exotischer Einfalt und Kraft“: „Dieser Brücke-Expressionismus, der ist eigentlich erst so richtig an den Moritzburger Teichen zum Ausdruck gekommen, mit diesen harten Umrissformen und den klaren Farben“, sagt Knipper.

Max Pechstein geht mithilfe von Stipendien nach Italien und nach Paris, damals der Hotspot der Künstleravantgarde in Europa. Er baut sich ein Netzwerk auf und knüpft auch in Berlin Kontakte.“Franz Marc nannte ihn auch den kleinen Napoleon der Berliner Künstlerschaft. Aber wie das so ist in einer Großstadt, wo dann auch die Individualitäten sich ausprägten, dann kam es auch zum Bruch mit der Brücke“, sagt Knipper.

Max Pechstein möchte der Rasanz der Verstädterung und Industrialisierung entkommen und findet an der Ostsee das Einfache, das Ursprüngliche, den Menschen, der in Einklang mit seiner Umwelt lebt. „Die Vision von Pechstein war, dass er so eine Einheit mit den Menschen, mit der Natur gesucht hat, dass er keinen Standesdünkel hatte, er hatte ein großes Verständnis für die Arbeiter, für die Bauern, für die Fischer, die er dann ja auch ganz nahbar gezeigt hat in seinen Werken und sich für die Arbeit interessiert hat, selbst fischen gegangen ist“, sagt Knipper.

Scheinbar heile Welt

Pechstein träumt sich noch weiter weg, macht sich auf nach Palau in der Südsee. Die Lebensweise der Indigenen fasziniert ihn, er malt sie beim Fischfang, beim Baden, bei ihren Bräuchen. Petra Lewey, Leiterin des Max Pechstein Museums in Zwickau: „Es ist eine ganz andere Farbigkeit, also fast surreal, traumhaft, starke Farben, ganz intensive, ja fast popartige Farben, diese scheinbar heile Welt, so heil war sie natürlich nicht. Ich meine, da war Phosphatabbau, da war die Landschaft auch nicht mehr so idyllisch, aber er hat dieses Paradies finden wollen und hat es auch so wiedergegeben.“

Doch dann muss Pechstein zurück, in den Ersten Weltkrieg. Als Soldat an die Westfront. Ein Schock. Aber er überlebt, und taucht wieder ein in die Malerei, in die Natur, wo er sein Heil findet, auch als die Nationalsozialisten seine Werke aus den Museen entfernen, diffamieren und sein Atelier zerbombt wird. Dazu schrieb Pechstein in sein Tagebuch: „Ich versuche nachzuzeichnen, was mir in vagen Träumen wiederkommt. Ich möchte meiner Sehnsucht nach beglückenden Erlebnissen Ausdruck geben, ich will nicht, dass wir uns immer selbst leidtun. Die Kunst war und ist das beglückende Element meines Lebens.“ Und genau dieses Streben setzt die Werkschau am Starnberger See geschickt in Szene – und beglückt damit auch den Besucher.