Die Bücher von László Krasznahorkai sind immer wieder düster und geheimnisvoll. „Herscht 07769“ etwa, der jüngste seiner Romane (2021), führt nach Thüringen, in eine fiktive Kleinstadt an der Saale. Neonazis bestimmen das Leben dort weitgehend (und studieren sogar, in einem Laien-Orchester, die Musik von Bach ein). Diese überschaubare Welt, ohnehin schon aus den Fugen, erlebt dann verheerende Gewalt: Tankstellen explodieren, Menschen sterben, Wölfe fallen ein.

Vermessungen einer absurden Welt

Mitten in all dem: Florian Herscht, ein junger, sonderbarer Mann, der beständig Briefe an die Bundeskanzlerin Angela Merkel schreibt und sie warnt vor der Implosion des Universums. Krasznahorkais Roman lässt sich lesen als Chronik der Auslöschung und Vermessung einer durch und durch absurden Welt. Die Schwedische Akademie, die dem ungarischen Schriftsteller den Literaturnobelpreis zugesprochen hat, verweist nicht von ungefähr auf Bezüge zu Autoren wie Kafka, Beckett oder Thomas Bernhard.

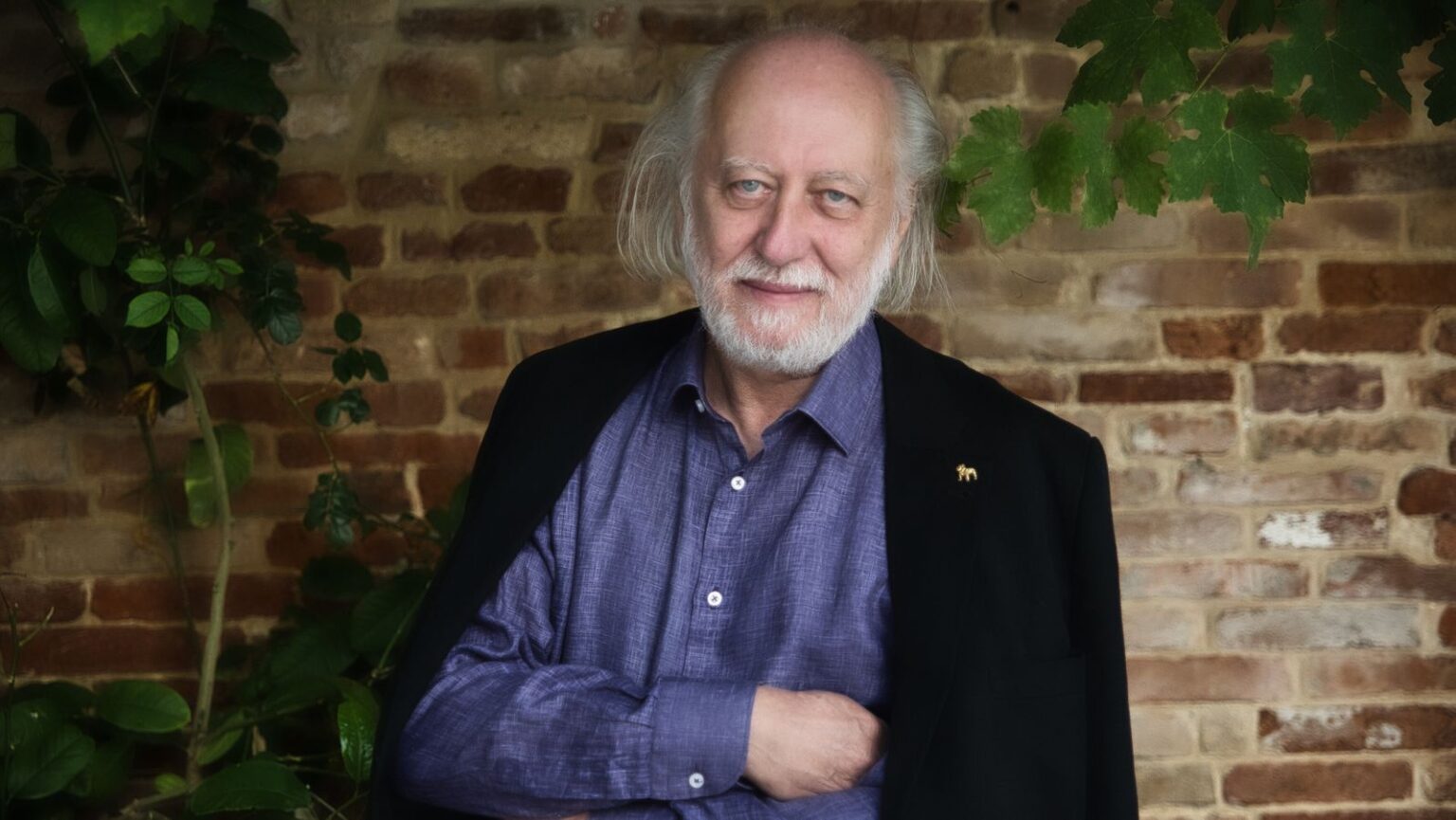

László Krasznahorkai stammt aus Gyula, einer Kleinstadt im Südosten Ungarns. Er studierte erst Jura, dann Literatur. In die Zeit der Anfänge seines literarischen Schreibens in den 80er Jahren fällt ein längerer Aufenthalt im damaligen Westberlin. Bis heute gibt es eine enge Verbindung zu Deutschland. Krasznahorkais Romandebüt „Satanstango“ (1985) und der folgende Roman „Die Melancholie des Widerstands“ (1989) – auch Vermessungen von düsteren Wirklichkeiten – stießen hierzulande auf großen Zuspruch.

László Krasznahorkais Liebe zum Spiel mit den Sätzen

Krasznahorkais Prosa wird zudem bestimmt von einer virtuosen und gleichzeitig unkonventionellen Architektur. Der Schriftsteller entwirft gerne Texte mit überlangen Sätzen, im Fall von „Herscht 07769“ ist es ein einziger, entfaltet auf über 400 Seiten. Aber auch der Vorgänger, „Baron Wenckheims Rückkehr“ (2016) ist als fortwährende Reihung von vielen inneren Monologen gestaltet, eine im herrlichen Sinn atemlose literarische Meditation.

„Meine Aufgabe ist immer, einen einzigen schönen Satz abzuschreiben“, sagt László Krasznahorkai gerne. Und er legt Wert auf das Wort „Abschreiben“: Die Figuren seiner Romane würden sich in sein Inneres drängen und monologisieren. Oft sind das – wenig überraschend – Sonderlinge. Und diese seien nah bei uns, so der Schriftsteller. Aber: „Wir sind meistens blind, dass sie neben uns leben. Obwohl sie uns Hoffnungen geben, einige kleine Hoffnungen, dass nicht alles so unerträglich ist.“

Erzählen vom Menschen, nicht von der Politik

Auch im englischsprachigen Raum sind die Bücher Krasznahorkais bekannt: Susan Sontag war eine begeisterte Leserin, 2015 wurde er mit dem Man Booker International Prize ausgezeichnet. Der Schriftsteller wiederum, der heute unter anderem in Triest und Budapest lebt, ist ohnehin ein Weltbürger. Er war mehrfach auch in Asien unterwegs und hat darüber geschrieben, etwa im Prosaband „Seiobo auf Erden“.

Die Zuschreibung, ein politischer Autor zu sein, weist László Krasznahorkai derweil zurück. Gerne wird auf den Roman „Baron Wenckheims Rückkehr“ verwiesen, der in Gyula spielt, von gesellschaftlicher Verrohung erzählt und mit einer lautstarken Ungarn-Beschimpfung endet. Auch diese komme von seinen Figuren, nicht von ihm, sagt der Schriftsteller. „Meine Aufgabe ist, über die Menschen zu schreiben – über uns, über das Universum, über die Sterne, die nicht existieren.“ Das freilich ist auch eine politische Haltung.

Ein glücklicher Nobelpreisträger

Zuletzt erschien – zum 70. Geburtstag Krasznahorkais im vergangenen Jahr – der Prosaband „Im Wahn der Anderen“. Ebenfalls eine experimentelle Erzählanordnung, sogar im Dialog mit anderen Künsten, mit Zeichnungen des Malers Max Neumann und mit Kompositionen des Schlagzeugers Miklós Szilvester, die man via QR-Code abrufen kann. Die immer neue Suche nach ungewöhnlichen Prosaformen wäre durchaus ein passender Begriff für die Kunst von László Krasznahorkai.

Man kann gespannt sein, welche Figuren nun zu ihm kommen und diktieren, welche schönen langen Sätze den Weg in die Welt finden. Bei einem Gespräch vor Jahren erzählte Krasznahorkai, dass er sich mit dem Leben des Mathematikers Georg Cantor im 19. und frühen 20. Jahrhundert beschäftigt. Er ist übrigens der zweite ungarische Schriftsteller, der den Nobelpreis erhält: 2002 erhielt Imre Kertész die wichtigste literarische Auszeichnung der Welt.