Jahrzehntelang haben Grundschüler in Bayern erst Druck-, dann Schreibschrift gelernt. Doch viele Kinder sind verwirrt – und ihre Handschriften werden unleserlich und langsam. Nun startet ein Modellprojekt, angeleitet von der Universität Regensburg (externer Link), das den klassischen Zweischritt infrage stellt.

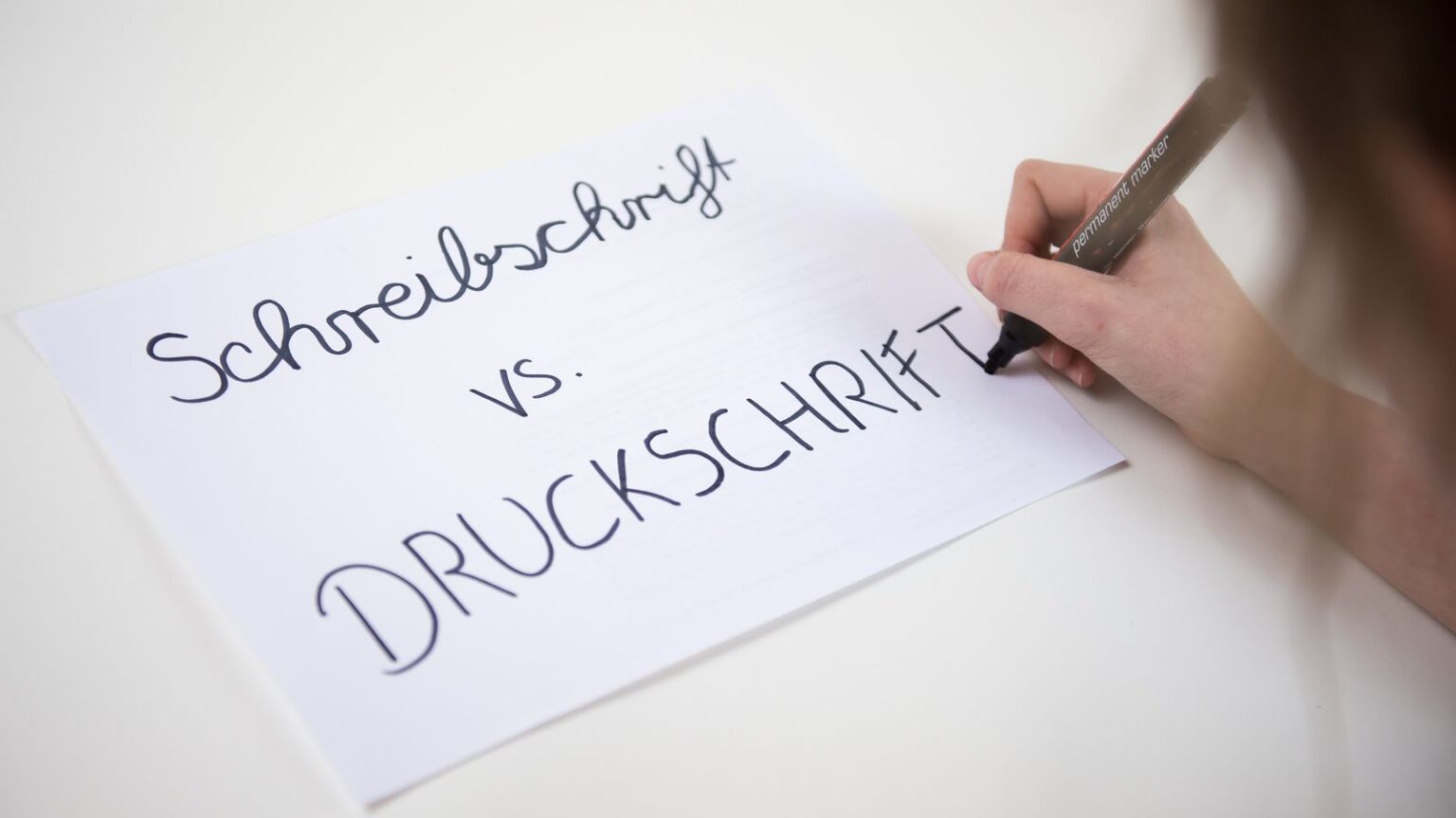

Wie Kinder bislang schreiben lernen

In Bayern üben Erstklässler zunächst die Druckschrift, die sie schon aus Büchern kennen. Gegen Ende der ersten oder Anfang der zweiten Klasse kommt eine Schreibschrift dazu – meist die Vereinfachte Ausgangsschrift (VA), seltener die Schulausgangsschrift (SAS). Hier werden Buchstaben mit Haken und Schleifen verbunden. Bis zum Ende der Grundschulzeit sollen die Kinder aus Druck- und Schreibschrift ihre individuelle Handschrift entwickeln.

Warum das problematisch ist

Viele Kinder müssen damit innerhalb kurzer Zeit jeden Buchstaben in vier Varianten lernen: groß, klein, Druck- und Schreibschrift. Dazu kommen zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten. Das erschwert das Automatisieren des Schreibens. Statt sich auf Inhalt und Rechtschreibung zu konzentrieren, ringen Kinder oft mit der Form.

Auch Lehrkräfte sehen Probleme. „Die Vereinfachte Ausgangsschrift ist für manche Kinder schwierig und führt oft zu Handschriften, die schwer lesbar sind“, sagt Maria Wilhelm, Leiterin des Grundschulreferats im Kultusministerium. Sie erlebt, dass viele Kinder später wieder in die Druckschrift zurückfallen.

Studien: Schreibschrift nicht schneller

Die Forschung belegt zudem: Schreibschriften verlangsamen. In einer Studie der Uni Eichstätt brauchten Kinder mit verbundener Schrift für einen Fünf-Wörter-Satz durchschnittlich 22 Sekunden. Mit Druckschrift waren es zwei, mit teilverbundener Schrift sogar vier Sekunden weniger. Auf ganze Seiten gerechnet ist das ein spürbarer Unterschied.

Das Modellprojekt „FlowBy“

Im laufenden Schuljahr startet deshalb ein Versuch an 43 Grundschulen. Die Kinder entwickeln direkt aus der Druckschrift ihre individuelle, teils verbundene Handschrift – ohne Umweg über die Schreibschrift. In „Schreibwerkstätten“ probieren sie verschiedene Buchstabenverbindungen aus.

Die Handschriften werden in den Klassen zwei bis vier regelmäßig bewertet. Neben dem Tempo wird auch das Bewegungsmuster des Stifts erfasst. Denn Untersuchungen zeigen: Kinder, die nicht auf dem Papier verbinden, führen den Stift in der Luft meist effizient zum nächsten Ansatzpunkt. Schreibschriftkinder malen dagegen oft unsichtbare Kurven, weil sie überlegen müssen, wie es weitergeht.

Die wissenschaftliche Begleitung entscheidet dann, ob sich das Konzept durchsetzt. Schon im Schuljahr 2026/27 könnte eine Grundsatzentscheidung fallen. Möglich wäre, dass künftig alle Kinder direkt aus der Druckschrift schreiben lernen dürfen.

Blick in andere (Bundes-)Länder

Deutschlandweit ist das Schreibenlernen unterschiedlich geregelt. In einigen Ländern ist die Grundschrift bereits alleinige Ausgangsschrift, in Hessen wurde sie dagegen wieder verboten. Baden-Württemberg überlässt es den Schulen, ob sie die Schreibschrift einführen. In der Schweiz ist die traditionelle „Schnürlischrift“ inzwischen ganz abgeschafft.

Auch in der Wissenschaft gehen die Meinungen auseinander. Während die „Siegener Erklärung“ 2019 für die alleinige Schulausgangsschrift – also Schreibschrift – plädierte, setzt die Kultusministerkonferenz seit 2024 auf Offenheit: Sie einigte sich darauf, dass die geforderte Verbundenheit „nicht zwingend als verbundene Schreibspur auf dem Papier sichtbar werden“ – ein Signal an die Befürworter des einphasigen Schrifterwerbs.

Was die Lehrkräfte sagen

Auch unter den Lehrkräften gibt es zwei Lager. Viele wollen Kindern unnötige Mühen ersparen, besonders wenn sie motorische oder sprachliche Schwierigkeiten haben. Angelika Speck-Hamdan, emeritierte Grundschuldidaktikerin der LMU München, rechnet damit, dass sich der einphasige Weg in Bayern nach einer Entscheidung des Ministeriums innerhalb eines Jahrzehnts etablieren würde.

Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hält dagegen an der Schreibschrift fest. Sie fördere eine sichere Handschrift. Doch auch BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann betont: „Eine absolute Norm macht keinen Sinn.“ Wichtig sei, dass Lehrkräfte flexibel bleiben – und je nach Kind den passenden Weg wählen können.

Mit Informationen von dpa