Der Anfang ist gar nicht mal so anders als bei Horváth: Elisabeth, eine arbeitslose junge Frau, will der Anatomie ihre zukünftige Leiche verkaufen, das Geld aber bereits zu Lebzeiten kassieren – als Startkapital, um sich eine Existenz aufzubauen. Doch was folgt, ist eine Geschichte andauernden Scheiterns, weshalb Elisabeth ihrem Leben schließlich ein Ende setzt.

In Bonn Parks Fortschreibung nimmt Elisabeth allerdings das ganze kommende Elend dann gleich am Anfang vorweg, plappert sich im Fast-Forward-Modus durch die Misere, um dann aber schon, nur wenige Szenen später, als Tote in die Anatomie zurückgebracht zu werden.

Sci-Fi-Fortschreibung des Originals

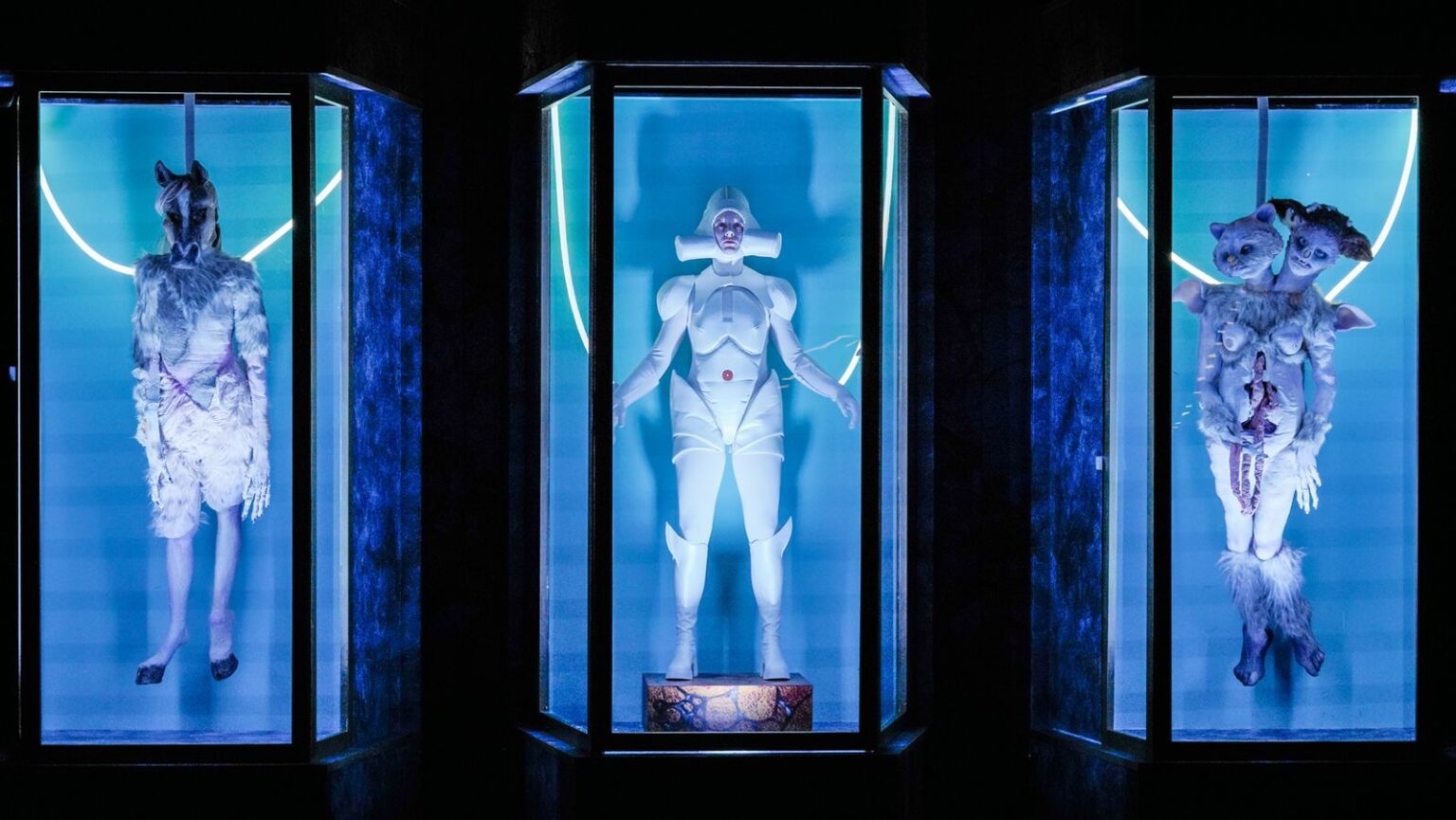

Diese Anatomie gleicht auf der Bühne des Münchner Volkstheaters einem retro-futuristischen Frankenstein-Labor. In beleuchteten Schaukästen stehen Kreaturen, die aussehen, als hätte Gunther von Hagens Figuren aus der Muppet Show plastiniert. Blinkende Apparaturen und Schaltpulte erinnern an die Ausstattung der Raumpatrouille Orion aus der 1960er-Jahre Science-Fiction-Fernsehserie. Die Präparatoren aus Horváths Original haben zwar ihre Berufsbezeichnung behalten, präparieren und konservieren aber keine Leichen. Stattdessen arbeiten sie an deren Auferstehung als Roboter.

Auch Elisabeth wird auf diese Weise reanimiert. Aus Elisabeth wird Elisabot. Und aus „Glaube Liebe Hoffnung“ wird „Glaube Liebe Roboter“. Na klar, denn Roboter waren mal Hoffnungsträger, sie sollten unser Leben leichter und sogar länger machen. Stichwort: ewiges Leben per „mind uploading“. Die Hoffnung allerdings ist längst der Skepsis gewichen. Und in Bonn Parks Stück ist die Stimmung vollends gekippt. Roboter sollen wieder zerstört werden.

Ironisches Theaterstück

Bonn Parks Stück ist eine Dystopie, die dystopisches Denken aber zugleich auf die Schippe nimmt. Seine Figuren haben angesichts der Flut von Kriegs- und Katastrophenmeldungen das Weltuntergangsdenken derart verinnerlicht, dass es aberwitzige Züge angenommen hat. Die vorherrschenden Tonlagen: depressive Bedröppeltheit oder neurotische Überspanntheit – beides hochnotkomisch. Und zwischendurch stimmt ein Roboter synthetische Weltschmerzsongs an, die klingen, wie von der Pop-Schnulzen-KI komponiert.

Dystopisches Stück mit utopischer Wendung

In „Glaube Liebe Roboter“ sieht die Zukunft aus wie eine Vision aus der Vergangenheit, aufgeladen mit den Ängsten unserer Gegenwart. Und vor allem ist die Zukunft hier kein Versprechen mehr, nicht einmal ein leeres wie für Horváths Original-Elisabeth, die ja zumindest anfangs noch Hoffnung hegt, es könnte einmal besser für sie werden. Ein Glaube, der vielen von uns heute verloren gegangen ist.

Bonn Park hält uns den Spiegel vor und gibt uns zu verstehen: Es braucht sich keiner zu wundern, wenn alles den Bach runtergeht, wenn es so gar keine Idee mehr von einer besseren Welt gibt. Das nennt man gemeinhin: „self-fulfilling prophecy“. Mit entwaffnendem Humor gibt Park dem dystopischen Stück aber eine utopische Wendung. Er überzeichnet die Auswüchse schwarzseherischen Denkens ins Groteske, Lachhafte. Und Lachen ist bekanntlich der erste Schritt aus der Lähmung.