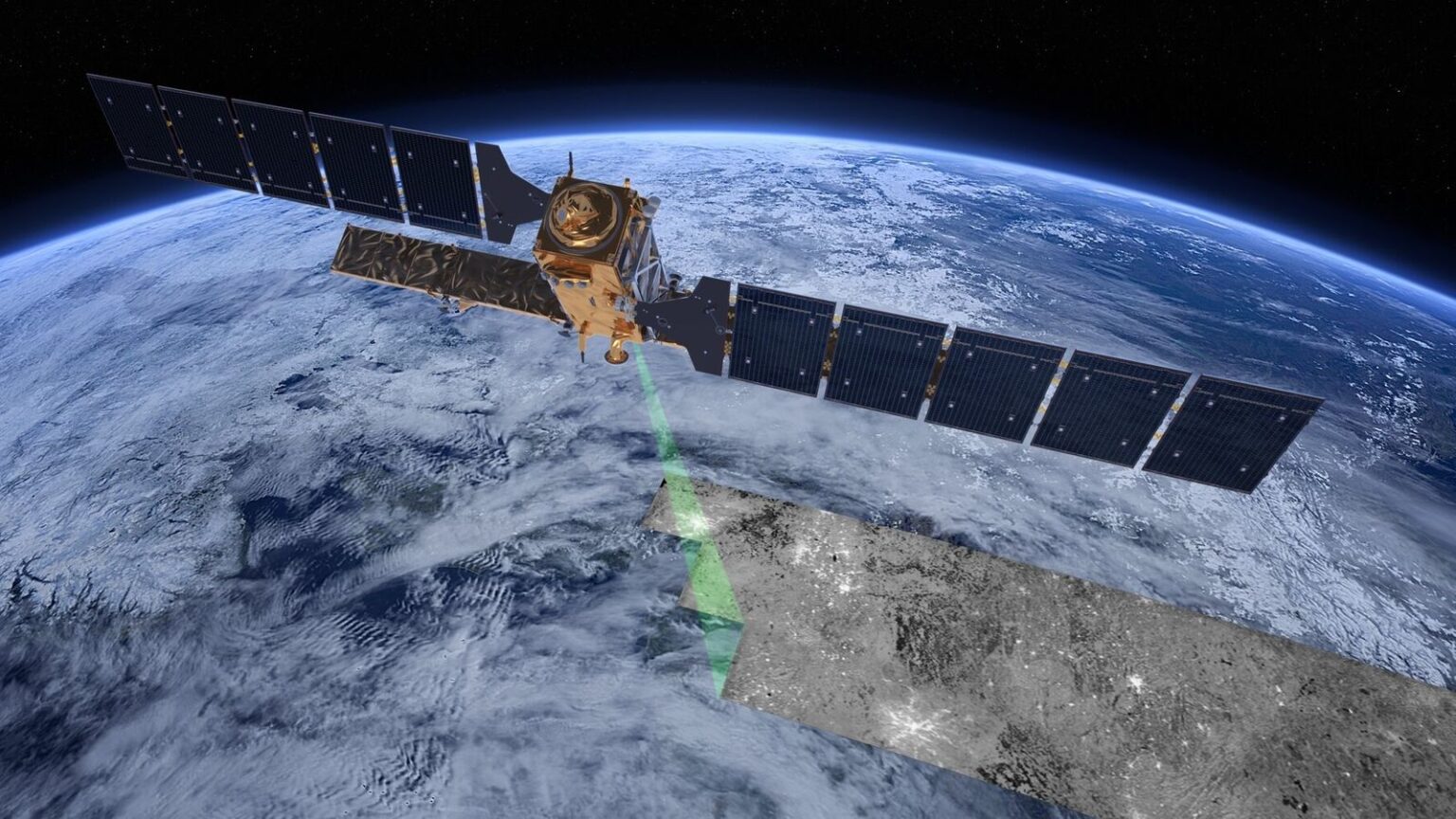

Sentinel-1D heißt der neue Satellit, der mit einer Ariane-6-Rakete vom Startplatz in Frankreichs Überseegebiet Französisch-Guyana an der Nordküste Südamerikas starten wird. Er soll den in die Jahre gekommenen Sentinel-1A ersetzen. Diesen Satelliten hatte die europäische Weltraumagentur ESA 2014 in seine Umlaufbahn geschickt. Sentinel-1D soll künftig von derselben Position aus wie sein Vorgänger Radardaten der Erdoberfläche liefern.

Satelliten-Hilfe bei Hochwasser

Besonders gut eignen sich diese Daten, um Wasserflächen zu kartieren. So lieferten die Sentinel-1-Satelliten, von denen immer zwei gleichzeitig aktiv sind, beispielsweise Daten über das Hochwasser der Donau in Bayern im Mai 2024. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt erstellte aus den Daten Kartenmaterial, das Rettungskräften bei ihrer Einsatzplanung half.

Wolfgang Wagner, Professor für Fernerkundung an der Technischen Universität Wien, freut sich auf den neuen Satelliten. Seine Uni ist an einem System zur Beobachtung von Überschwemmungen beteiligt. „Damit man eine Übersicht bekommt, welche Regionen betroffen sind, braucht man Satellitensysteme.“ Zwar würden einzelne Gebiete auch von Flugzeugen aus aufgenommen, aber ein Gesamtbild der Lage würden nur die Satelliten liefern.

Erntehelfer aus dem All

Aber auch außerhalb von Katastrophenszenarien sind die Satellitendaten nützlich: So arbeitet die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft an Technologien, mit denen mittels Radaraufnahmen Erntemengen bei landwirtschaftlichen Flächen berechnet werden.

Es sind solche praktischen Anwendungen, für die die Sentinels ins All geschickt werden. „Sentinel war nie als wissenschaftliche Mission konzipiert“, sagt Nicolaus Hanowski, bei der ESA für den Betrieb der Satelliten zuständig. „Das ist natürlich eine ganz andere Philosophie als von der Wissenschafts-Community gefordert wird.“

Dennoch haben die Sentinels auch bei Wissenschaftlern einen guten Ruf. Die Radar-Daten geben Aufschluss über Wasserflächen, über die Feuchtigkeit im Boden, über Windgeschwindigkeiten, über Erdbewegungen im Millimeterbereich, zum Beispiel bei Erdbeben oder Vulkanausbrüchen.

Bewährte Technologie statt immer das Neueste

Dabei beeindruckt die Technik auf den ersten Blick keineswegs. Der neue Satellit ist nicht viel besser ausgestattet als seine Vorgänger. Die Auflösung von maximal fünf mal fünf Metern wirkt ziemlich veraltet. Neueste Satelliten schaffen mit ihren Radarsensoren Auflösungen von wenigen Zentimetern. Aber darauf komme es gar nicht an, sagen Wissenschaftler und ESA-Vertreter. Es gehe vielmehr darum, dass die Daten der alten und neuen Sentinels vergleichbar sind, dass man lange Zeitreihen bekommt und so Entwicklungen über Jahre nachvollziehen kann. „Wir sprechen hier über Zehntausende oder Hunderttausende von Nutzern“, so ESA-Experte Hanowski, „die dürfen wir nicht überfordern, wenn wir plötzlich vollkommen neue Arten von Daten generieren.“

Für die genannten Anwendungen seien die Daten zudem ausreichend, meint Hanowski. Während Satelliten mit einer besonders hohen Auflösung immer nur kleine Gebiete aufnehmen könnten und man sich von Fall zu Fall entscheiden müsse, wo der Satellit hinschauen soll, würden die Sentinels große Bereiche der Erde abscannen. So ergibt sich ein regelmäßiges, verlässliches Bild beinahe der ganzen Erde. Die Systeme würden sich ergänzen, sagt Hanowski. Neu ist bei Sentinel-1D ein AIS-System zur Erkennung von Schiffen auf den Weltmeeren. Damit sollen illegale Aktivitäten auf See verfolgt werden.

Eingeschränkter Zugriff auf die Satellitendaten

Zwar hinkt Europa in Sachen Raumfahrt anderen Ländern hinterher, aber das Sentinel-Erdbeobachtungsprogramm der ESA gilt als führend. Die Daten sind beinahe weltweit kostenlos zugänglich. Nur besonders sicherheitskritische Aufnahmen werden zensiert, außerdem gibt es Sperren für Nutzer aus Russland und Belarus, erläutert Hugo Zunker, bei der EU-Kommission zuständig für das Erdbeobachtungsprogramm. Und er schickt gleich hinterher, dass es sich dabei eher um Symbolpolitik handle: „Jeder, der Kinder hat, die irgendeinen Streaming-Service benutzen, weiß, dass man diese Maßnahmen leicht umgehen kann.“

Das Sentinelprogramm ist also alles andere als überholt. Und es könnte künftig noch wichtiger werden, wenn beispielsweise die USA den Zugang zu ihren Satellitendaten weiter einschränken.