Am Ende sitzt Josef Mengele als griesgrämiger Greis in einer kärglich eingerichteten Hütte in Brasilien; neben ihm ein Schäferhund, der den Hasstiraden seines greisen Herrchens gegen das „Kanakenland“, in dem er unter falschem Namen seinen Lebensabend fristet, nichts entgegensetzen kann. Sein Sohn aus geschiedener Ehe, der ihn im Jahr 1977 in Brasilien aufsucht, versucht es zumindest – wenn auch wenig couragiert und letztlich vergeblich.

Mengele über Auschwitz: „Habe für die Zukunft Deutschlands gearbeitet“

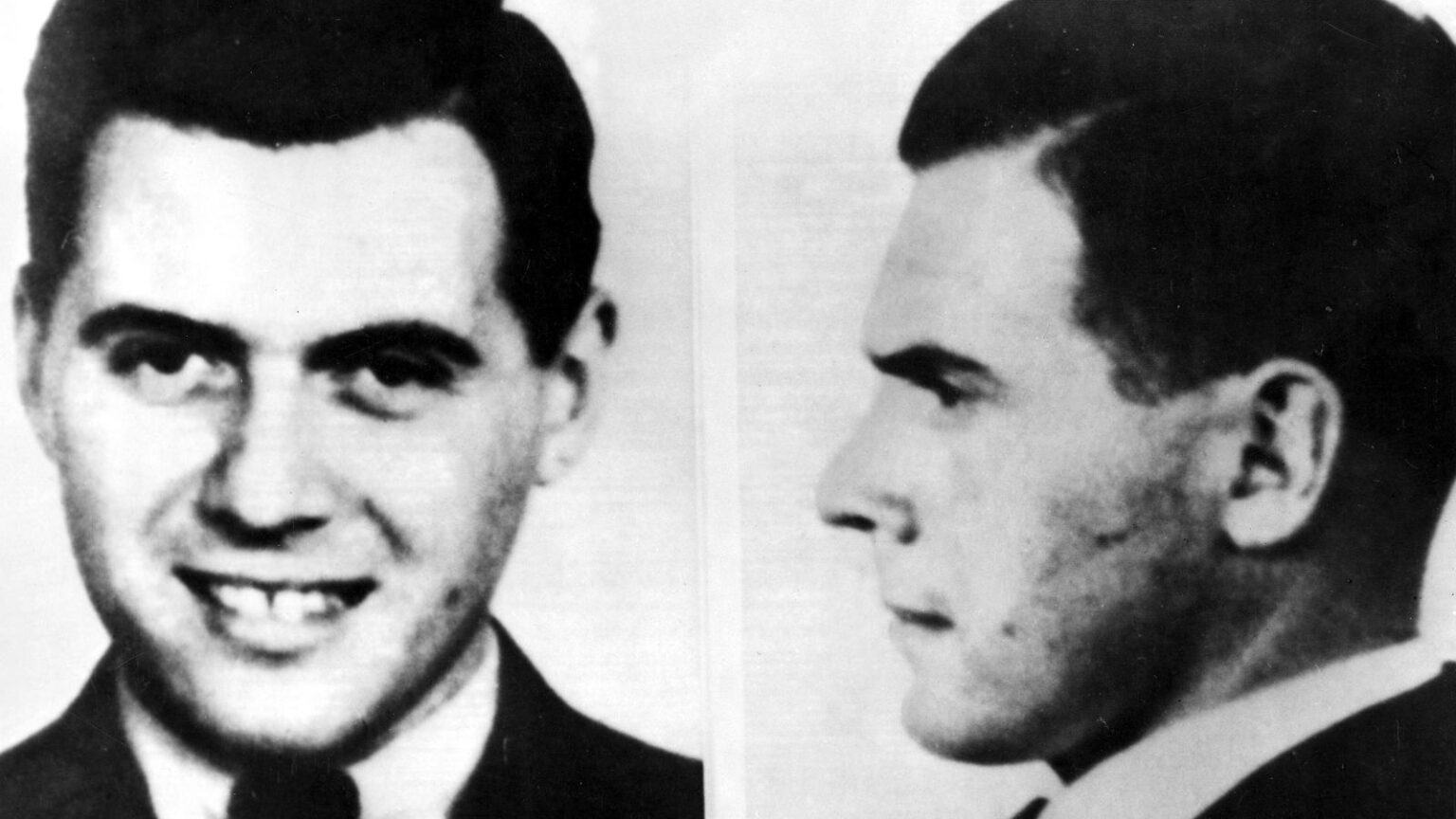

Der Josef Mengele, dessen Verschwinden Kirill Serebrennikow in seinem aktuellen Spielfilm zeigt, bereut bis zu seinem Lebensende nichts. Auch nicht seine Zeit als Lagerarzt im Konzentrationslager Auschwitz, wo der gebürtige Bayer aus dem schwäbischen Günzburg mit Anfang dreißig über Leben und Tod der ankommenden Häftlinge entschied. Wen er an der Lagerrampe nicht direkt in die Gaskammern aussortierte, musste mit Mengeles tödlichen Untersuchungen und Versuchen rechnen.

„Ich habe für die Zukunft Deutschlands gearbeitet“, schleudert der Film-Mengele, gespielt von August Diehl, seinem Sohn Rolf (Max Bretschneider) entgegen. Regisseur Serebrennikow folgt hier seinem eigenen Drehbuch, für das der Roman von Olivier Guez die Vorlage gab. „Das Verschwinden des Josef Mengele“ lauten Buch- und Filmtitel. Detailreich wird hier wie da Mengeles Nachkriegszeit bis zu seinem Tod 1979 nacherzählt – im Film in Überlänge; im Buch auf 224 Seiten.

Erst 1959 ergeht Haftbefehl gegen den Massenmörder

Demgegenüber gelang nicht einmal den deutschen Behörden, Mengele auf die Schliche zu kommen. Die Fahndung begann auch erst 1959 – auf eine private Anzeige gegen Mengele hin, woraufhin ein Haftbefehl erlassen wurde. Allerdings: „Erkenntnisse über den jetzigen Aufenthaltsort von Josef Mengele liegen der Bundesregierung nicht vor“, teilt die Kohl-Regierung 1985 mit. Zu dem Zeitpunkt war Mengele schon sechs Jahre tot, wie sich später herausstellte.

Bei den Alliierten steht sein Name schon im Mai 1945 im Kriegsverbrecher-Register. Mengele ist da schon unter falschem Namen aus Auschwitz Richtung Bayern getürmt. Seine vermögende Familie in Günzburg ermöglicht ihm über Kontakte die Flucht bis nach Buenos Aires. Bei der Einwanderungsbehörde wird seine Kartei – Helmut Gregor, 38 Jahre, katholisch, Mechaniker – 2003 im Archiv entdeckt.

Argentinien sieht in den vielfach dorthin untergetauchten Nazis Verbündete gegen die Kommunisten. Das weiß auch der israelische Geheimdienst. Doch selbst der Mossad konnte 1960 nur Adolf Eichmann in Buenos Aires schnappen. Daraufhin flieht Mengele über Paraguay nach Brasilien.

Mengele-Tagebücher für 245.000 Dollar versteigert – anonym

„Was tat Josef Mengele in den 30 Jahren, während er in Südamerika untergetaucht war?“, fragt ein Bericht des Frankfurter Fritz-Bauer-Instituts von 2016. „Dieser Frage versuchten Wissenschaftler, Juristen und Medien bereits zu Mengeles Lebzeiten nachzugehen, aber erst die Entdeckung seines Grabes 1985 und die bei Mengeles Vertrauten entdeckten Taschenkalender trugen sein Leben nach Auschwitz an die Öffentlichkeit.“

Das Gros dieser fast 3.400 Seiten wurden 2011 in den USA versteigert – für 245.000 Dollar. Käufer und Verkäufer blieben anonym. Im Fritz-Bauer-Insitut sind jedoch sieben Taschenkalender archiviert. Allein daraus geht hervor, dass Mengele der nationalsozialistischen Ideologie tatsächlich bis zuletzt anhing. 1975 vergleicht er etwa die Judenverfolgung der Nazis mit der Reformation durch Martin Luther: Hitler sei „im gleichen Sinne ein Retter des Judentums, indem er dem zionistischen Gedanken enormen Auftrieb gegeben hat, wie Nietzsche Luther als den Mann bezeichnet, der durch seinen Kampf gegen die Verwahrlosung der kath. Kirche, diese zu Reformen und Säuberungen zwang, was ihr Überleben garantierte.“

Mengele-Sohn spricht 1985 mit der „Bunten“

Und dann gibt es da tatsächlich auch Schilderungen des Sohnes: Rolf Mengele vertraute sich 1985 der „Bunten“ an. Mit 16 habe er erfahren, wer sein Vater sei. Beide unterhalten Briefkontakt, wobei der Vater durchaus eine innere Distanz in den Briefen seines Sohnes erkennt, wie auch im Film gezeigt. 1960 beklagt Mengele etwa in seinem Tagebuch, sein Sohn schreibe „zu sachlich“.

„Nein, die Beziehungen zwischen Vater und Sohn waren, zumindest was den Sohn betraf, nicht sehr intensiv und schon gar nicht besonders herzlich“, schreibt „Bunte“-Journalistin Inge Byhan. Warum also trotzdem der Besuch beim Vater? „Wir waren uns noch nie als Vater und Sohn begegnet“, zitiert ihn die „Bunte“. „Einmal wollte ich ihm gegenüberstehen und ihn fragen: Was hast Du getan?“

Antworten bleibt der Vater schuldig. „Zugeschnappt“ sei er, sobald er Auschwitz angesprochen habe, sagt Rolf Mengele später einer israelischen Zeitung. Und auch, warum er den zuletzt mit zehn Millionen DM Belohnung gesuchten Vater zu dessen Lebzeiten nicht verraten hat: „Er war ein Angehöriger. Ich hätte ihn nicht verraten können.“ Das jüdische Volk bitte er, ihn, den Sohn des Massenmörders, der den Nachnamen seiner Frau angenommen hat, wegen der Taten seines Vaters nicht zu hassen.