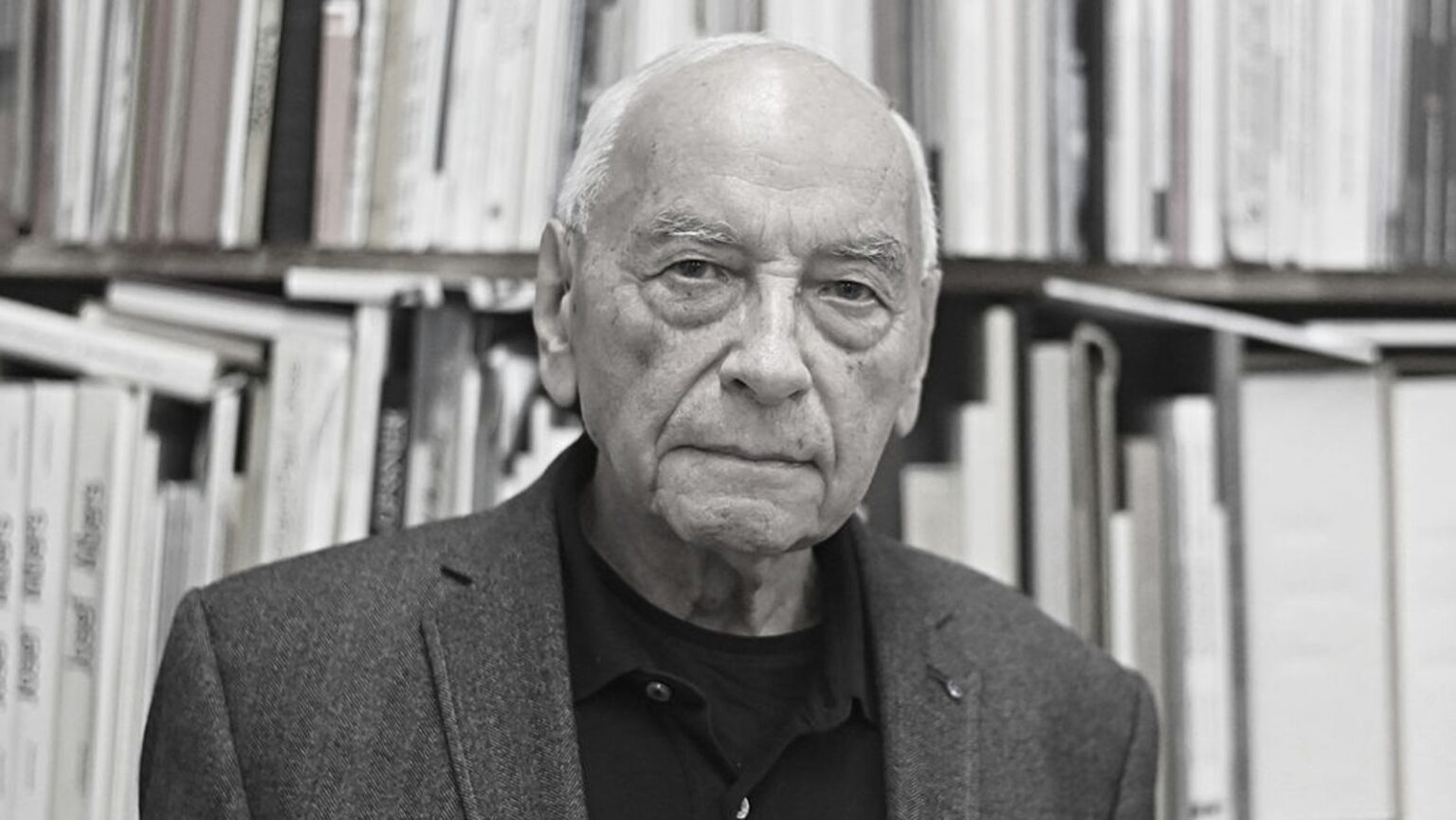

Der Dichter Eugen Gomringer ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 100 Jahren in seiner Wahlheimat Bamberg, wie sein Sohn Stefan Gomringer am Freitag mitteilte. Seine Gedichte kennen viele Kinder auf der ganzen Welt, sie stehen in zahlreichen Schulbüchern, denn Gomringer gilt als Begründer der „Konkreten Poesie“. Eine Stilrichtung, bei der Inhalt auch durch die äußere Form ablesbar sind.

Gründer der konkreten Poesie

Als „Spracharbeiter“ bezeichnete ihn der Schriftsteller Max Frisch einst. Er stehe wie nur wenige für das Sprachexperiment, schrieb seine Tochter Nora-Eugenie Gomringer, selbst Lyrikerin. Die „Nutzung der Sprache als unprätentiöses, klares Kommunikationsmittel, der Werbesprache nah, doch der Vision dichterischen Weltverständnisses noch näher“.

Zu seiner konkreten Poesie inspirierte ihn die Kunst der Zürcher Schule der Konkreten. „Ich habe mir gedacht: Man müsste doch auch mit Worten so einfache Werke schaffen können“, erzählte Gomringer bei einem Besuch zum 95. Geburtstag. Konkrete Poesie sei für ihn damals das ästhetische Kapitel einer neuen literarischen Weltbewegung gewesen.

Gedicht löste Sexismus-Debatte aus

Eugen Gomringer kam 1925 in Bolivien zur Welt, wuchs in der Schweiz auf, aber verbrachte den Großteil seines Lebens in Deutschland. Sein erster Gedichtband erschien 1953 – dreisprachig: „konstellationen constellations constelaciones“.

Gleich auf der ersten Seite sein bekanntestes Gedicht: „avenidas“. Lange stand es an einer Fassade der Alice Salomon Hochschule in Berlin, bis Studentinnen die Zeilen als diskriminierend auffassten. Denn im letzten Satz heißt es übersetzt: „Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer“. Damit würden Frauen, so die Kritikerinnen, zum Objekt männlicher Bewunderung degradiert. In Rehau sah man das anders – dort war es seit 2018 an einer Hauswand zu lesen.

Leben in Oberfranken

Als Sekretär von Max Bill ging Gomringer an die Hochschule für Gestaltung nach Ulm, als Propagandachef arbeitete er für die Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie und übernahm die Geschäftsführung des Schweizer Werkbundes. Der Posten des Kulturbeauftragten des Selber Porzellanherstellers Rosenthal führte die Familie nach Oberfranken. Von 1977 bis 1990 lehrte er als Professor für Theorie der Ästhetik in Düsseldorf.

Ausstellungen bis zuletzt

Gomringer liebte Schokolade, französische Literatur und konstruktive Kunst. Seine Sammlungen lassen sich im Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt und im Kunsthaus der Kleinstadt Rehau, seiner Wahlheimat, bestaunen. Lange organisierte er mit seiner Frau und einem seiner Söhne sechs Ausstellungen jährlich, unternahm Flusskreuzfahrten und veröffentlichte Gedichtbände.

Zu seinem 100. Geburtstag nahm er an einer Vernissage zu ihm gewidmeten Ausstellung mit seinen Gedichten im oberfränkischen Rehau teil, seinem langjährigen Schaffensort.